自2005年提出爱普生艺术微喷

花几个小时就能体验另一种人生,

新冠肺炎疫情牵动着亿万国人的心

撰文|夏一哲编辑|常亮在“万物

从民营经济发达地区院士候选人看国家创新战略新动向

近日,2025年两院院士增选名单正式公布,北京以435人的候选人数继续在全国保持领先地位。与此同时,广东、浙江、江苏、福建等民营经济发达地区的表现尤为亮眼——这些地区不仅候选人总量稳居全国前列,更值得关注的是,来自民营企业的科技领军者首次以规模化的姿态进入这一中国科技界的最高荣誉评选体系。回溯2023年,浙江、福建、广东、江苏等地的民营经济发展态势强劲,其民营经济占GDP的比重分别达到67.2%、68.3%、58%和52%。中国工程院专门设立8个民营科技领军企业专项名额,而在20位民企候选人中,多数都来自上述民营经济发达地区。这一现象并非偶然,它清晰地传递出国家重视民营经济、推动创新体系转型的明确信号。

民企科技人才在院士评选之路上的进展,见证了国家政策环境的持续优化。如今,民营企业已贡献了全社会70%的技术创新成果,其中涵盖了80%的国家专精特新“小巨人”企业和90%的高新技术企业。这样显著的贡献度,终于在院士评选中获得了制度性的体现。而各区域政策的精准发力,进一步强化了这一良好趋势。

如下表对本次民营企业候选人的统计所示,民营经济最发达的四个省份共有10人入围(广东4位、浙江3位、江苏2位、福建1位),在全国总共20位候选人中占据了半壁江山。这些候选人所在的企业,除了个别“混改”企业(如湖北的长江存储,从国有企业经过“混改”成为民营企业)之外,大部分都具有鲜明的“民营”特征,即候选人以技术为根本创办企业,并引领企业从中小型规模逐步发展成为行业龙头。其中最典型的例子便是广东的比亚迪和福建的宁德时代,它们从初创时期一步步异军突起,如今已成为各自行业的龙头企业,技术积累达到了行业顶尖水平。

尤为难得的是,在20位候选人中,有12位(占比60%)曾领衔(排名第一)获得过国家技术发明奖或科技进步奖。作为科技界最具影响力的国家科技奖,长期以来,高等院校、研究所都是获奖的主力军,拿走了大部分奖项。例如,除了国家最高科学技术奖得主均来自高校之外,2023年高等院校还斩获了125项“三大奖”,占比超过6成。因此,民营企业候选人能够获得国家科技奖励实属不易,这充分说明这些候选人确实“身怀绝技”,其技术水平以及所代表的“新质生产力”得到了“学术界”和“产业界”的双重认可,彰显了“把论文写在祖国大地上”的新时代科技风采。

除了国家科技奖,“何梁何利基金”设立的奖励在业界也被推崇为“院士风向标”。在这20位候选人中,有5位获得过此项桂冠,他们分别是廉玉波、吴凯、骆建军、张国良、贾振华,占20位候选人的25%。这一比例也从侧面反映出民营企业候选人在民间拥有较高的认可度。

我们还能观察到一个现象,20位候选人中有10位(占比50%)是通过中国科协推荐的渠道获得候选人资格的。而中国科协的候选人来源于各个行业学会/协会,比如中国电子学会、工商联等。这恰恰表明,本次遴选规则在支持中国科协和各个行业学会/协会对产业界尤其是民营企业界发挥更大作用方面做出了积极调整,为民营企业成为科技和经济建设的重要力量打通了“上升”通道。

本次评选标准的重大调整,为民营经济发达地区的科技人才打开了专业技术领域的上升通道,也为国家科技创新储备了更多的人才力量。两院明确将“四个面向”——面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康作为核心评价导向,彻底打破了过往“唯论文、唯奖项、唯项目、唯帽子”的倾向。这种转变精准地契合了民营企业的优势领域——在新能源、人工智能、集成电路等“卡脖子”技术攻关中,民营企业凭借其贴近市场的敏感度和灵活的创新机制,已经成为不可或缺的重要力量,它们在为社会创造价值的同时,也在“卡脖子”技术攻关中做出了杰出贡献。

【广东】候选人廉玉波带领团队开发了全球首款插电式混合动力汽车比亚迪F3DM和中国首款纯电动汽车比亚迪e6,随后又相继领导了比亚迪全系列新能源汽车的研发工作。在这一过程中,团队攻克了电动汽车多项核心技术,填补了中国汽车产业的多项空白,推动中国汽车产业核心技术实现了从“依赖进口”到“国产替代”再到“批量出口”的跨越式进步;华大科技控股集团首席研究员徐讯在单细胞、基因测序技术、基因组研究等领域发表了两百余篇国际顶级科学期刊研究论文,在基因测序技术产业化领域做出了突破性贡献,是“面向人民生命健康”战略导向的典型实践案例。

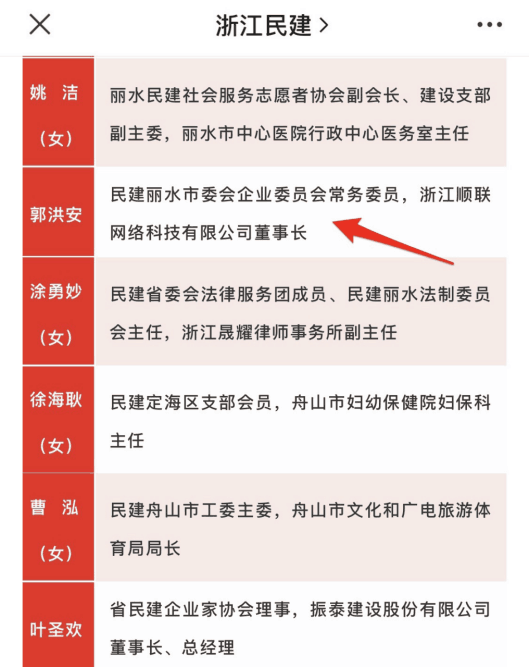

【浙江】浙江的候选人凸显了对细分领域“专精特新”企业的鼓励,也体现出民营企业围绕国家战略需求、解决国家“卡脖子”技术问题的担当和贡献。例如,姚力军创立宁波江丰电子后,秉持“十年磨一剑”的精神,在超高纯度金属靶材方面取得重大突破,使企业成为半导体制造领域精细材料细分方向的“专精特新”企业代表;骆建军创立并引领杭州华澜微电子发展,在芯片架构、算法和基础知识产权核(IP)方面取得突破,实现了从存储卡(盘)、电脑硬盘到存储盘阵列的一系列主控芯片产业化,其企业还被美国政府列入“实体清单”制裁,成为在国家重点战略和产业方向上解决“卡脖子”问题的典型。

【江苏】候选人张国良成功生产出我国第一批碳纤维,他带领团队攻克了湿法碳纤维规模化生产的关键技术,建成了我国第一条千吨规模T300级碳纤维生产线,打破了国际市场对我国碳纤维领域的长期垄断局面。

【福建】候选人、宁德时代首席科学家吴凯在基础材料、电池系统和工艺装备等全链条关键技术上取得了一系列重大原创性突破,这一成果彰显了新能源产业这一“国家重大需求”领域的企业创新成果获得了广泛认可。

民营经济发达地区的创新生态与新评选标准形成了完美契合。广东省的财政科技经费长期保持全国领先,构建起“投入-平台-场景”三位一体的人才培养模式;浙江省通过政府投入配套资金、支持民营企业参与重大科技项目,形成了“企业出题、科研答题、市场阅卷”的良性循环。这种良好的创新生态孕育出的技术成果,恰好符合院士评选新标中“重大发明创造、关键技术攻关、领域开拓奠基”的评价维度,使得这些地区的候选人在评选中天然具备一定优势。

2019年,百度李彦宏、阿里巴巴王坚等民企高管首次进入院士候选人名单时曾引起社会的广泛反响,最终阿里巴巴王坚成功当选。这一事件给浙江省的民营企业和科创环节带来了强烈的示范作用,直接将杭州市的创业氛围推向了新的高度,造就了近期备受热议的“六小龙”现象。而且,本次民营企业候选人全部来自“硬核”科技、高端制造领域,没有互联网企业的身影,他们都是长期潜心特定细分领域、致力于解决国家重大战略需求的科技创新典型人物。如果他们能够成功当选,将进一步激励全国各行各业的科创企业攻坚克难,掀起在细分领域百舸争流、争先突破的热潮。

由此可见,工程院进一步推进的改革措施以及院士评选风向的转变,必将产生深远的激励效应。这将引导更多民营企业加大长期研发投入,吸引更多优秀人才投身产业创新一线。广东深圳、浙江杭州、福建宁德、江苏太湖周边等产业创新高地已经显现出“技术突破-产业升级-人才集聚”的正向循环,而院士评选的认可无疑将加速这一循环的运转,为国家科技创新和经济发展注入更强劲的动力。

推荐阅读: